(人形机器人画家埃达|图片来源:英国《每日邮报》视频截图)

2019届中央美院毕业生中,有一位叫夏语冰的学生。

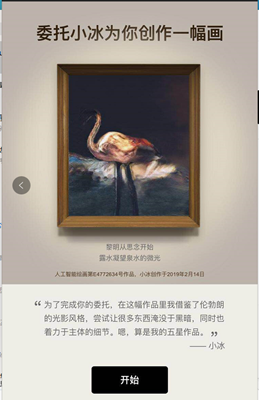

这位夏语冰可不是一位普通的学生,而是微软研发的智能机器人微软小冰,在今年的中央美院毕业生中她化名“夏语冰”通过了毕业考试,毕业作品还在研究生毕业作品展上首次展出。

这位长相甜美的18岁“少女”两年前入读中央美院,在求学期间,她学习了400多年间236位画家的作品,而且只用了22个月就具备了原生绘画创作能力。

据说,小冰这个月还将在中国美术学院·杭州万科大屋顶举行个人首展,着实令人羡慕!

(图片来源:微软小冰小程序截图)

无独有偶,在远隔上万公里的英国,一名叫做埃达(Ai-Da)的机器人画家也将于同一个月在牛津大学举办首次个展。

其实机器人画家并不是新鲜事,在百度随便一搜,就会出现各种资讯,最早的机器人画作甚至可以追溯到2012年,只不过这一次的与以往有着很大的差别。

以往的机器人画家基本是指AI画家,即通过人工智能系统完成的,没有实体--微软小冰也只是一个虚拟人物,没有真身,就算有实体也最多是简单的机械装置或者机械臂。

AI绘画的原理是借助深度学习技术将图像分解为不同风格和内容的组件,再将神经网络用作通用图像分析器,最终绘制出融合图像一风格和图像二内容的新作品。

而埃达则被它的创造者称为“世界上第一个超写实的人工智能机器人艺术家”,是一个有着真身的人形机器人,能够手握铅笔画画。

埃达的名字取自著名英国诗人拜伦之女,有“数字女王”之称的阿达·洛夫莱斯(Ada Lovelace),就连它的外表也是在刻意仿制阿达·洛夫莱斯的样貌,而且它看起来比风靡全球的首位机器人公民索菲亚更俊俏,面部表情也更自然。特别是她那一双熠熠生辉的眼睛就像真人的一般,非常令人震撼。

埃达是通过计算机视觉、一系列人工智能流程和算法来完成画作的。

首先,埃达利用安装在眼球内的摄像头来观察前方的物体,同时利用人工智能和计算机视觉识别技术来识别目标,并且追踪对象的特征,然后将信息反馈至人工智能系统,人工智能流程和算法再给出作画方案,从而创造出一幅艺术品。

素描、绘画甚至是雕塑作品对埃达来说都是小菜一碟,这些作品都将在6月12日的牛津大学展上展出,届时参观者们可以一饱眼福。

AI“作品”版权,一个不太遥远的命题

近年来,人工智能的迅猛发展也让依赖该技术的机器人练就了十八般武艺,从琴棋书画到诗词歌赋,机器人一次又一次刷新我们的认知,甚至有的机器人还“出道”了,成为一名有身份的歌手、画家或者诗人,独自创作出了自己的专属作品。

但同时,在依旧以人类智力为主导的社会运作中,我们确实很难对一个陌生又独立的机器主体给出明确界定,在人工智能创造物的版权方面引发了不小的争议。

那么像微软小冰或者埃达创作的作品受著作权保护吗?

最近,一起人工智能侵权纠纷案的判决可能会为解决类似纠纷提供有益的参考。

就在昨天,北京互联网法院对全国首例计算机软件智能生成内容的著作权纠纷进行了一审宣判,也对其权益保护问题进行了回应,这在国内尚属首次。判决认定计算机软件智能生成的涉案文章内容不构成作品,但同时指出其相关内容亦不能自由使用。

既然不构成作品,为什么不能自由使用?其实,这里面涉及一个法律适用范围的问题。也就是说,尽管软件自动生成的内容不构成作品,但不能获得著作权保护,并不意味着就不受法律保护。

从物权保护的角度而言,软件使用者仍然对生成内容享有所有权,可以行使占有、使用、收益和处分的权利。

其实细细想来,有关AI作品版权的争议大都集中在两个问题上,一是AI作品算不算原创作品,受不受版权保护?二是AI作品的收益该由谁享有,是研发者、使用者还是二者兼得?

在现阶段,对于这两个问题都难有清晰定论,多数时候都要具体问题具体分析。

不过这也进一步提醒着我们有关界定AI版权法律的缺失,需要我们尽早提上日程,尽快完善相关法律法规。因为可以预见的是:随着今后此类作品大量出现并进入消费市场,如果版权保护没有到位,可能对很多开发者、投资者和使用者来说都有欠公平,一些不法分子也可能趁机钻法律的空子从而扰乱市场秩序。

郑重声明:本文旨在为用户提供知识产权行业资讯,传播更多信息。图文来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请第一时间联系删除!

028-87363568

0:00-24:00

明涛知识产权移动端

明涛知识产权移动端

明涛知识产权公众号

明涛知识产权公众号

访问我们微博了解更多信息

访问微博